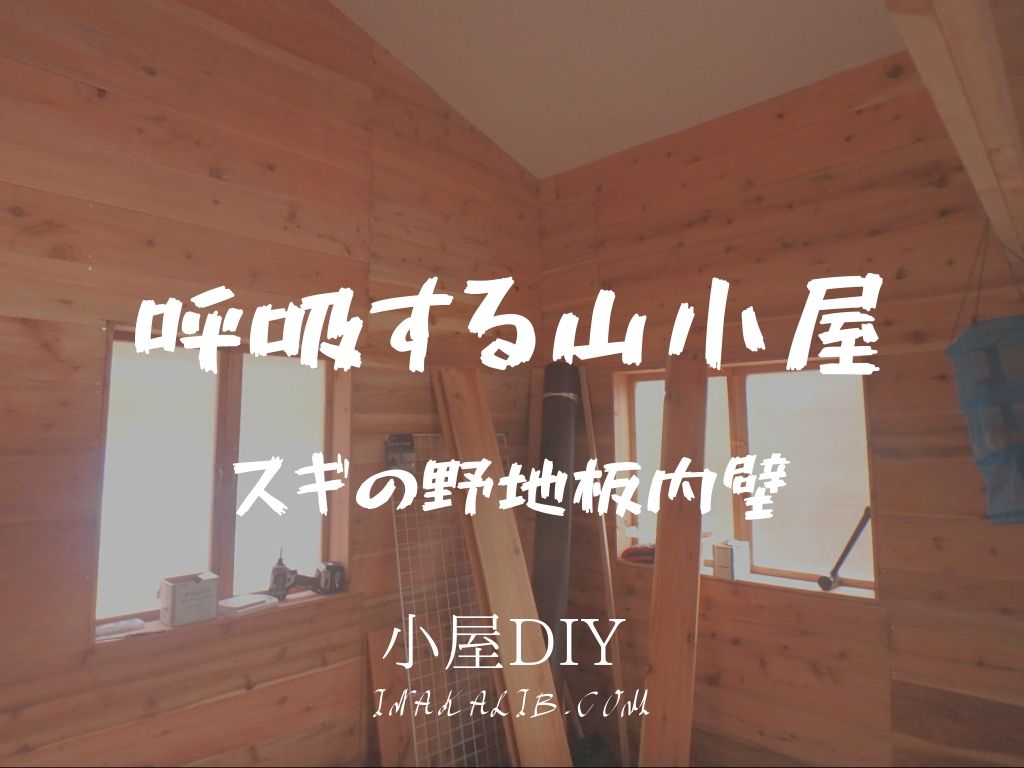

小屋のDIY日誌 スギの野地板内壁、安くて調湿性もある素晴らしい素材!

6畳の小屋を建てて、山の中で一人暮らししようとしています。

今回は内装編記事6つ目。

小屋の内壁半分は、ホームセンターで安く売られているスギの野地板にしてみました!

野地板は安いのに、無垢材(接着剤を使ってない)で、木の風合いと調湿性のある素晴らしい素材です。

前回は、ロフトを和室風にしてみました。

野地板の単価、他の壁材との比較

最初は、内壁全てをありがちな「石膏ボード+壁紙」にしようとしていました。

しかし、ホームセンターで安い壁紙を探しても、面積当たりの単価はそれなりにします。

石膏ボード(12mm厚)の1畳分は、1枚400円ほど。

その上に貼る安い壁紙1畳分は、約540円。

合わせて、最低でも1畳で約940円となります。

変った柄・色の壁紙だと、もっと高くなります。

「う~んでも、天井や壁を全て白一色にするのはなあ…」

と、考えていたら思いつきました。

内壁に野地板を貼っていけばいいんだ!

スギの野地板なら、ホームセンターでも1畳分約1,080円。

壁紙仕上げ最安価格よりも若干単価は上がりますが、様々なメリットがあります。

考えられるものを挙げてみましょう。

- 脆い石膏ボードよりも強度がある。

- 石膏ボードよりビスや釘が効きやすく、棚板も作りやすい。

- 乾燥している時は水分を放出し、湿度の高い時は吸収するという風に、「調湿性」がある。

- デザイン性がある。

石膏ボードと比べたデメリットは、板の間に隙間が出来て気密性が減ることでしょうか。

しかしこの小屋は元々気密性のあるツーバイフォー工法だし、断熱材も入れてます。

隙間が若干あっても気密性は大きく低下しないでしょう。

そういうわけで、野地板内壁づくりにチャレンジです!

野地板の加工

ネットで少し検索してみても、野地板を内壁に使用しているセルフビルドの例はほとんどありませんでした。

あったとしても、すでに内壁がある状態からその上に野地板を貼って、デザインを変えるというものが多かったです。

そのため、基本的に施工方法は自分自身で考えながらやっていくことになりました。

実(さね)代わりの斜め継ぎ

野地板は未乾燥なものが多いので、乾燥に伴って縮んでいきます。

野地板どうしの接合を、ただの「突きつけ」にしては、将来的に内側の断熱材が見えてしまいます。

こういう場合は、板の端を薄くして「あいじゃくり」や「さね」加工をする必要があるのですが、その加工にはトリマーなどが必要です。

ただし今の自分には丸ノコしかありません。

さね加工がなされた野地板を購入するなら、安くても1畳分約2,000円。

ただの野地板の約2倍です。

コストと所持している道具から、野地板の端を丸ノコで45°カットして、「斜め継ぎ」していくことにしました。

おそらくあいじゃくり加工などのほうが、綺麗に納まるでしょう。

しかし床と違って内壁ですから、そこまでの平滑性は求められません。

「斜め継ぎでも十分じゃないかな?」

と思って、この方法で野地板を内壁として貼っていくことにしました。

端を加工するので、幅が狭いものを使うと削る部分の総量が多くなってコストがかかります。

ホームセンターで売られていたものの中で面積当たりの価格が同じで最大の幅は、180mmでした。

というわけで、幅180mmの野地板を中心に使用し、半端な幅が必要な時のみそれ以外の幅のもの(90,120mmなど)を使いました。

カンナで面取り

丸ノコでカットした跡は端が少しギザギザになります。

内壁は手で触ることも多いので、小さなカンナで削って「面取り」しておきました。

サンダーで表面をやすりがけ

野地板は「荒材」というものがほとんどで、製材後に表面をやすりがけしていません。

そのため表面はかなりザラザラしていて、素手で触るとささくれで怪我をしてしまう恐れがあります。

そこで、電動サンダーでやすりがけして、表面をツルツルにしました。

しっかりやすりがけを行えば、塗装も必要ありません。

やすりの目の粗さは色々ありますが、試行錯誤の結果、400番1度掛けに行き着きました。

更にツルツルにするなら、300番⇒1000番の2度掛けにした方が良いかも?手間はかかりますが。

「透明ニスを塗ったほうが触り心地も良くなるんじゃないか?」

と思ってやすりがけ後の野地板に塗ってみたこともありました。

でも、色が若干変わって、やすりがけ前より風合いなどが悪くなった気がしました。

そういうわけで、塗装は一切行いませんでした。

貼り方

野地板は「横張り」にしました。

これならツーバイフォーの縦材と密着させながら貼っていけます。

また、デザインも山小屋風になって良い感じ!

縦張りとするなら、横方向に取付用下地の「横桟」を付けなければいけません。

横桟の厚さ分、部屋も狭くなってしまいます。

外壁なら材どうしに隙間があったほうが水分が籠らなくて良いんですが。

野地板の固定は、35mm長さのスリムビスで行うことにしました。

スリムタイプのビスは普通のビスより木が割れにくく、目立ちにくいです。

一般住宅なら釘やビス頭は全て隠すのが基本ですが、この山小屋では隠しません。

壁の表面から若干凹むくらいまで打ち付ければ、触っても引っかかることはありません。

また、ビス頭が見えた方が縦材の位置が分かりやすく、棚板などを取り付ける時に便利でしょう。

乾燥させてから貼る

購入した野地板を並べて一気にやすりがけしてみました。

しかし、野地板表面が湿っていて、すぐに紙やすりが駄目になりました。

少し乾かさないとやすりがけが出来なさそうです。

乾くまで、しばらくは小屋の壁に立てかけて保存することにしました。

材木屋になったみたい。

やすりがけを行えるようになるまでの乾燥期間は、約1週間でした。

野地板貼り作業の様子

2017年1月29日、野地板貼り作業の開始です。

ひとまず実験として、小さなものが必要となる場所から貼っていきました。

基本的な施工方法は、上記のような感じで大丈夫そうです。

天気が悪い日は外でやすりがけが行えません。

作業はゆっくりと進めていきました。

野地板の横方向の接合も、上下方向同様斜め継ぎを試してみましたが、あまり綺麗にはなりませんでした…。

普通の突きつけと出来はあまり変わらず。

施工手間がかかるので、横方向の接合は「突きつけ」に。

材料の長さ(1,820mm)のことを考えずに内壁を貼り始めたから、内壁下地の追加も考えてませんでした。

おかげで継ぎ目が大量!

施工時は気になりましたが、まあいつもどおり、時間が経つにつれて気にならなくなっていくとは思います。

ゆっくりゆっくり、必要な長さを測りながら1枚1枚作業していきます。

小屋づくりも佳境に入って、木材が必要になることも少なくなってきてます。

なので綺麗に使い切るように、端材が出ないように作業しました。

そのおかげでなかなか必要枚数を算出できず、時間がかかりました。

野地板は別の材料のついでに買ってましたし。

傾斜している壁では、野地板を三角形のようにカットして貼っていきました。

屋根勾配は2.87寸なので、電卓とメジャーを駆使して、墨付けして、丸ノコでカットして…

小屋の内壁が完成!

2月9日、雪のち晴れ。

昼ご飯を食べるのを忘れたりしながら、一気に作業。

昼3時頃完成!

野地板内壁の完成に伴って、小屋の内壁作業は全て終了!

もう小屋内の断熱材は、一つも見えません。

野地板が完全に乾燥しないまま施工しましたが、この先どうなっていくのでしょうか。

今のところ、斜め継ぎのおかげで隙間が大きくなっても断熱材が見えてくるところはありませんが。

しかしまあ、無垢材の壁は良いですねえ…

触ってもひんやりしないし、見た目も温かみがあるし。

調湿性があるから、しばらく小屋を放置してもカビだらけにはならなさそう。

野地板を内壁にして良かった!

6畳という小さな小屋の中に「石膏ボード+壁紙」「石膏ボード+繊維系塗り壁」「野地板」の3種類の内壁が出来上がりました。

そりゃまあ全部同じ種類にしたほうが施工も早かったでしょうが、色々デザイン変えた方が色んなことを学べるし、もしかしたら場所ごとに雰囲気が変わって小屋が広く感じられるのかも?

3種類の内壁をぼーっと眺めていたら、そぼろ丼に見えてきて腹が減ってきた。

小屋の内装作業はちょっと日が飛んで、床仕上げに移ります。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません