生・乾燥野菜の販売に関する法律と許可、品質表示の方法を調べてみた

将来直売所やネットなどで生野菜・加工野菜等を販売してみたいと思っているため、野菜の販売に関する法律を調べてみました!

Y〇hoo知恵袋の回答などには「干し柿は保健所の許可が必要」と書かれてあったりしますが、本当なのでしょうか?

気になりませんか?

食品全般だと膨大な量のルールが関わってきますから、今回の記事は生野菜と簡単な加工である「乾燥」をさせた野菜のみを対象にしています。

これらだけだと関わるルールも多くないので、是非全ての法律を覚えておきましょう!

※法律の専門家でもない素人が調べた記事です。

もっと他にも守るべきものがあるかもしれませんので、この記事でルールを網羅しているとは言い難いです。

他に関わる法律あったらコメントで教えてください!

食品衛生法

保健所の許可は必要か?

条文は厚生労働省へ。

わかりやすいのは、wikipedia(食品衛生法)ですね。

これらを読むと、販売するのに保健所の許可が必要な食品と、必要でない食品があります。

生野菜は、許可をとる必要はありません。

腐敗しやすい肉系・最悪の場合ボツリヌス菌が毒素を作ってしまうような加工系などは営業許可が必要となるものが多いですが、「乾燥」は営業許可が必要な加工に入るのか?

都道府県などが作成しているマニュアルを見ていくと、以下のようなものがありました。

「乾燥野菜、ジャム類、漬物、たけのこ水煮、野菜水煮、こんにゃく、白もち」においては、商品の形態がびん詰め・缶詰でなければ許可はいらない

下記の物は営業許可は必要ない。・漬物 (古漬け、浅漬け、梅干、かぶら寿司 等)・加熱処理したもの (たけのこ水煮 等)・ブランチングしたもの (フキ水煮、茹でわらび・ぜんまい 等)・乾燥野菜等 (干ししいたけ、干し大根、干し山菜、お茶 等)・カット野菜の複数の混合品(ささがきごぼうと千切り人参のミックス 等)・塩蔵野菜の塩抜きしたもの (脱塩した塩漬け山菜 等)・焼き芋、干し芋、干し果物 (干し柿、干しりんご、干しぶどう 等)・白餅、のしもち (豆、よもぎ等の混ぜ物がないもの)・こんにゃく・ジャム富山県

徳島県では「食品表示の適正化等に関する条例」により、平成27年から県への届け出が必要になっているようで、これには乾燥野菜や漬物も含まれています。

以上から結論を出すと、生野菜、生椎茸などを出品する場合は法律の営業許可は必要無いし、条例での届け出もほぼ必要無し。

ただし乾燥野菜や乾椎茸では営業許可は必要無いが、届け出が必要になる都道府県あり。

また、ネット上の事例を色々と見ていく限り、乾燥加工品はゴミが入りにくい『機械乾燥』じゃないと駄目、ではなくて『天日干し』でも大丈夫なようです。

天日干しなら設備投資もほとんど要りませんから、家庭菜園で作ったものを乾燥野菜として販売するのも簡単そうですね!

残留農薬等に関するポジティブリスト制度

残留農薬に関する法律もあります。

そりゃスーパーとかで売っている葉物野菜に基準値以上の農薬が残っていたら恐ろしいですよ。

でも、そのような残留農薬は農家など出品者にとってはどういう風に気を付けないといけないのか?

とまあちょっとネットで検索してみましたが、「検査を突破した農薬を、定められた方法で使用する」以外の農家が気を付ける方法が分かりませんでした…

例えば「葉物野菜などは出品前に水洗いしておいた方が良いのか?」とか思ったのですが、そう言えばスーパーとかで販売しているほうれん草なども土が付いていたりしてましたね。

でも大根のようなものは出品前に農家が洗っていたりするし、牛蒡は土付きで流通していたり…わからん!

品質表示

販売品は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」により、適切な品質表示を行わなければなりません。

農林水産省の資料(pdf)が詳しいですが、直売所に出品するだけであれば各都道府県が製作している「直売所用食品表示マニュアル」が分かりやすいですね。

今回は、岡山県の資料を引用させていただきながら野菜・乾燥野菜の品質表示を説明していきます。

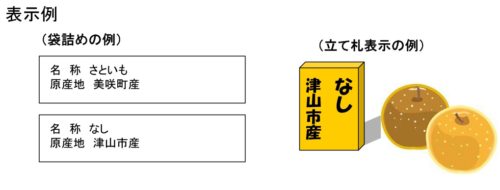

生鮮野菜・果物

生鮮野菜・果物での必要表示事項は、「名称」と「原産地」のみとなります。

県外に出荷されるものは原産地が県名のみになったりしますが、直売所なら「市町村名」で原産地を表記したほうが地元らしくて良いでしょう。

袋詰めをする場合は1パック毎に表示をしなければなりませんが、バラ売りなら看板のみで大丈夫です。

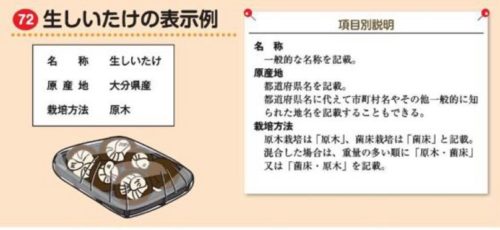

なお、生しいたけなどでは「原木栽培品」か「菌床栽培品」かを明らかにしなければなりません。

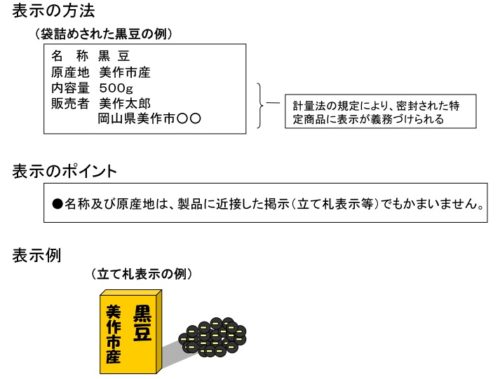

豆類・穀類

生鮮野菜・果物と違って、豆類や穀類を密閉した場合は「計量法」が関わってきます。

密閉した場合は、「名称」「原産地」に加えて、「内容量」と「販売者情報」も載せなければなりません。

ただ、密閉しなければ計量法が関わってきませんから、量り売りなら「名称」と「原産地」のみで販売することが可能です。

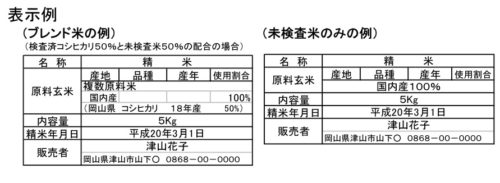

玄米・精米

米の販売になると、さらに表示事項が増えます。

「名称」「原料玄米」「内容量」「精米年月日(調整年月日)」「販売者情報」の5つを最低限載せる必要があります。

「農産物検査法」等の証明を受けた場合のみ、原料玄米に「産地」「品種」「産年」「使用割合」を記載することが可能です。

また、販売者情報には、住所・氏名だけでなく電話番号も載せる必要が出てきます。

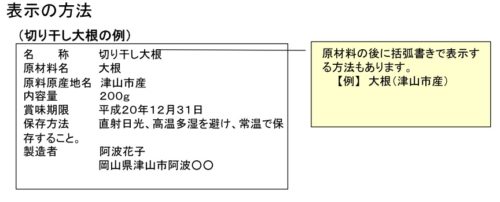

乾燥野菜・果物

乾燥加工品では生鮮物よりも一気に表示事項が増えます。

「名称」「原材料名」「原料原産地名」「内容量」「賞味期限」「保存方法」「製造者」の7つ。

乾燥品以外の簡単な加工食品も上記の7つが多いです。

干し柿を硫黄燻蒸した場合などは二酸化硫黄が付着するため、原材料名に「酸化防止剤(二酸化硫黄)」と書き加える必要があります。

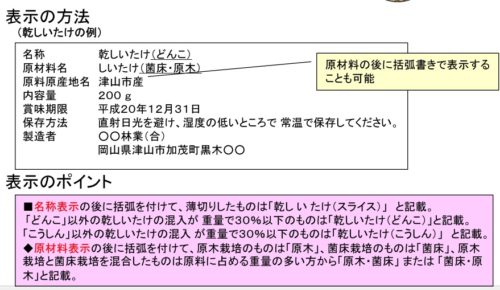

乾燥椎茸では「原木栽培」「菌床栽培」の区別だけでなく、「スライス品」かどうか、「どんこ」か「こうしん」かも区別する必要が出てきます。

乾燥野菜・果物などでは遂に「賞味期限」が出てきました。

どうやって決定し、表示すればよいのか?

さらに調べました。

賞味期限の決め方と表示方法

食品製造・販売の素人の自分が最も分かりにくいのが「賞味期限」です。

賞味期限ってどうやって決められているのだろう?と思って調べてみると、基本的に賞味期限も消費期限もメーカーが独自に定めているようです。(参考:Food Watch Japan)

保健所の許可が必要でない食品では、製造者が「これだ!」と思った年月日を記載すれば良いだけのようです。

賞味期限の表示方法ですが、製造日から5日以内なら「消費期限」と記載します。(例:2018年12月31日)

また、製造日から3か月以上に賞味期限が来るなら「年月」表示が可能だそうです。(例:2019年3月)

特定商取引法

最後に、ネットなど通信販売する場合は「特定商取引法」なども関与してきます。

「特定商取引法に基づく表記」として、以下の項目をウェブページなどに記載しておかなければ販売が出来ません。

- 事業者名

- 所在地

- 連絡先

- 商品等の販売価格

- 送料などの商品代金以外の付帯費用

- 代金の支払時期

- 代金の支払方法

- 商品等の引き渡し時期

- 返品の可否と条件

まとめ

今回の記事では誰もが簡単に直売所に出品できそうな、生鮮野菜・生鮮果物、乾燥野菜・乾燥果物の販売に関する法律を調べてみました。

保健所の許可が必要かどうかを迷う方も多くおられるかと思いますが、この記事で答えを発見していただければ幸いです。

また、意外に大きく関わるのが「品質表示」です。

梱包方法や生鮮品・乾燥品でかなり表示が異なるので、分からなくなったらまたこの記事を見ていただけると良いんじゃないかなと思います。

直売所に野菜を出品してみたい!と思う方に役立つ記事になっていることを願って!

ではまた!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません