根太と大引きの簡易スパン表&6畳床に使う木材サイズの提案

根太と大引きとは?

「根太」とは、床板(野地板や合板)の下地となる、横に伸びる角材です。

根太のサイズや量は、以下の大引きの量や、重量物を床に載せるか載せないかで決まってきます。

大引きや土台よりも、細い角材が使われます。

「大引き」とは、床の最下部の横に伸びる角材で、根太の下地となります。

大引きの下に柱のような「床束」が位置し、荷重を地面に分散させていく機能を持ちます。

こちらは根太よりも、太い材が使われます。

基準スパン

住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)の融資住宅建築基準集によると、1階根太では45角材を使用&スパン910mmが標準となっています。

2階根太では梁間隔が0.9mなら45×60、1.8mなら45×105となります。

大引きでは、90角材&スパン910mmが基準です。

今回記事を作成する目的としては、ホームセンターなどには色々なサイズの材が置かれていますが、基準の材よりも大きいものを使うと、どのくらいスパンを長く出来るか計算してみたいということです。

ツーバイ材を軸組工法の材料として使う場合、スパンやピッチをどうすれば良いのか?

それを調べたかったのです。

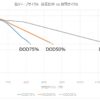

計算式

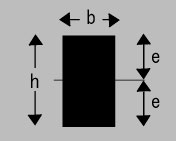

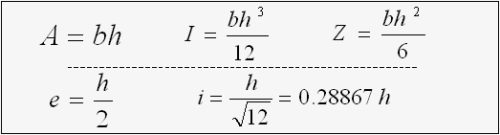

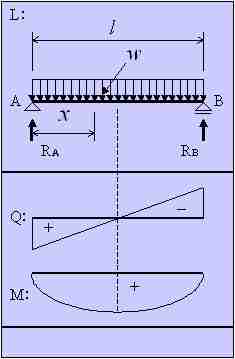

根太や大引きなどのような横材の強度計算では、「断面二次モーメント」を利用した「たわみ量計算」が基本だと思われます。

分かりやすい画像がありましたから、設計ハンドブック様(http://www.geocities.jp/iamvocu/index.htm)より少し引用させてもらいましょう。

長方形の断面二次モーメントIを算出するには、幅bと厚さhさえわかれば大丈夫です。

たわみ量計算では、スパンLが長くなるほど物を載せる量も増えると仮定して等分布荷重として計算します。

常に人間一人が載るだけなら中心荷重での最大たわみ量を計算すれば良いのですが。

δ:たわみ量

w:荷重

L:スパン

E:ヤング率(材質による強度)

I:断面二次モーメント

最終的に「たわみ量」が算出されるのですが、軸組工法では「スパンLの〇分の1まで」というように限界値が決まっています。

〇の部分は部材がどこの部分か(例:梁、母屋)によって決まりますが、1/100とか1/250とかのような数値が用いられていることが多いようです。

荷重wはどのスパンのものでも同じものと仮定。

ヤング率Eは材質によって異なりますが、樹種や級によって異なっており複雑ですから、これも同じと仮定。

スパン〇分の1の〇の部分も同じと仮定しますが、とりあえずaという代数を当ててみます。

ベースとなる材の断面二次モーメントをIB、限界スパンをLBとし、E/wについて整理すると、

比較する材の断面二次モーメントをI、算出したいスパンをLとすると、

ベース材の断面二次モーメントとスパンはすでに決まっていますからLB3は定数となります。

等分布荷重時で基準材より何倍強いかを算出する場合は、断面二次モーメントIの比率の3乗根で求められる、ということですね。(間違ってない?)

それでは根太に使われる材サイズを適当に拾って、1階根太と大引きの最大スパンを計算し、結果を載せてみましょう。

断面二次モーメントの単位をcmにしたのは、見やすいからです。

根太

| 角材サイズ(mm) | 断面二次モーメント(cm4) |

45角を基準とした強度倍数 |

最大スパン(mm) |

| 45×45 | 34.2 | 1 | 910 |

| 45×60 | 81 | 1.33 | 1,210 |

| 60×60 | 108 | 1.47 | 1,338 |

| 45×105 | 434.1 | 2.33 | 2,120 |

| 38×89(2×4) | 223.2 | 1.87 | 1,702 |

| 38×140(2×6) | 868.9 | 2.94 | 2,675 |

| 38×184(2×8) | 1972.7 | 3.86 | 3,512 |

| 38×235(2×10) | 4109.7 | 4.93 | 4,486 |

というわけで、2×4材ではスパン1820mmはぎりぎり無理のようです。

最近は45×60などワンサイズ大きなものを910mmスパンで使用することが多いようなので、2×4材なら1,365mm(455×3)スパンくらいに抑えたほうが良いとも考えられますが。

1,820mmスパンとしたいなら、やはり45×105使うのが安全です。

2×6材では2,275mm(455×5)、2×8材では3,185(455×7)、2×10材では4,095mm(455×9)までなど、ちょっと中途半端かも。

大引き

| 角材サイズ(mm) | 断面二次モーメント(cm4) | 90角を基準とした強度倍数 | 最大スパン(mm) |

| 90×90 | 546.8 | 1 | 910 |

|

105×105 |

1012.9 | 1.23 | 1,119 |

| 38×140(2×6) | 868.9 | 1.17 | 1,065 |

| 38×184(2×8) | 1972.7 | 1.53 | 1,392 |

| 38×235(2×10) | 4109.7 | 1.96 | 1,784 |

| 38×280(2×12) | 6951.5 | 2.33 | 2,120 |

2×8使うことでようやく90角の1.5倍を超えます。スパンを長く出来れば大引きの下に来る床束&基礎石の数を減らすことが出来ます。

例えば2730mmの大引きを作る場合、90角なら910mm毎の4つの基礎石が必要で、2×8なら両端&中央の3つで良くなります。

2×12使うと1,820mm飛ばすことが出来ます。

3,640mmの大引きとする場合、2×12なら両端&中央の3つで済みます。

基本的に大引きの上に来るのは根太と床くらいですが、建物外周部などにある土台の上には壁が配置されます。

なのでかかる荷重も増えるため、根太と同じ材の使い方ではいけないでしょう。

独立基礎の土台の標準の材の大きさとスパンというものを少し調べてみたこともあったのですが、現代の建築物は独立基礎で作ってはならないことが前提となっていますから分かりませんでした…。

とりあえず独立基礎の土台は、最も小さな大引きである90角の910mmスパンよりも強固にしたほうが間違いはないかもです。

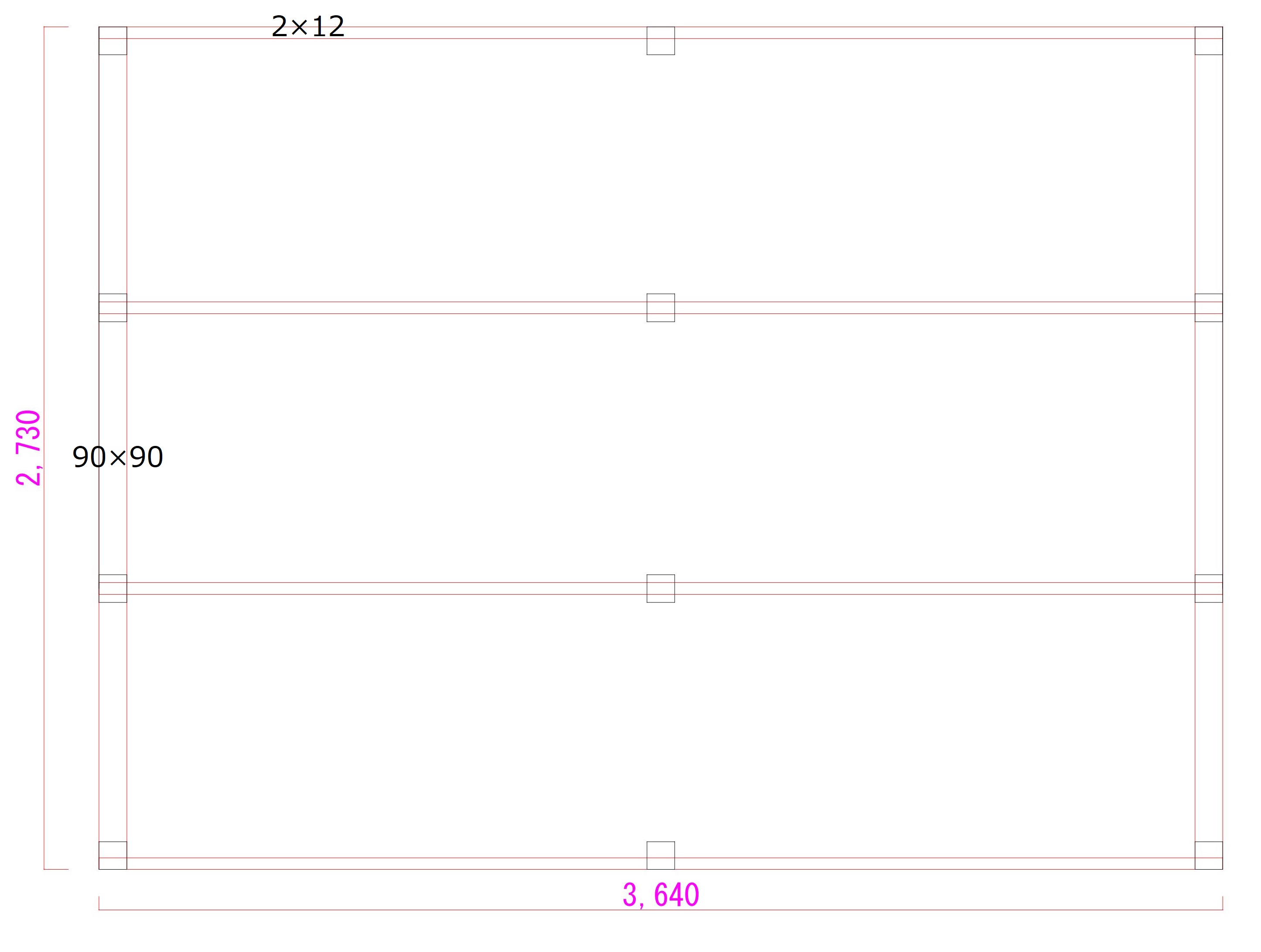

上記のことを活かして、ちょいと独立基礎かつ3,640×2,730mmの床組みを色々作ってみましょうか。

6畳の床組み

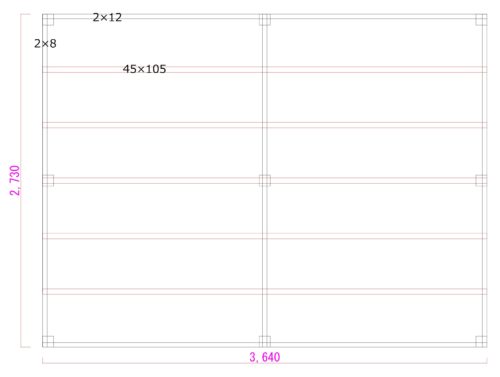

基礎石9個(3×3)&根太工法

基礎石&床束:9セット

45×105 3.64m:5本

2×12 3.64m:2本

2×8 2.73m:3本

12mm厚合板:6畳分

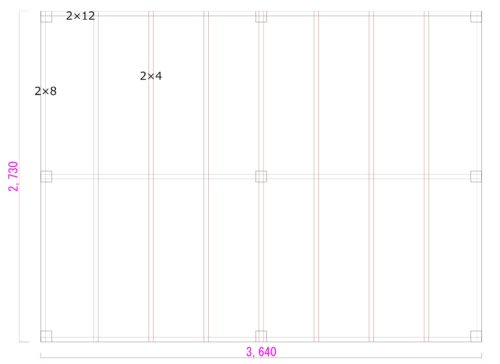

基礎石&床束:9セット

2×4 2.73m:7本

2×8 2.73m:2本

2×12 3.64m:3本

12mm厚合板:6畳分

基礎の作業量を極限まで減らしたい人向け。

外周は土台となり壁が乗るため、根太材ではなく2×12を使用しています。

2×12となると普通に床束に載せると転びそうになるので、床束を削って転び止め代わりとかにすると安心。

外周の土台材と根太材の高さを合わせ、中央の大引き材は根太の下にくるような高さとします。

床束を木製にすれば椅子のように削れるので、土台と大引きの接合部では高さが異なっても設置は可能です。

大引きを3.64m方向に使うなら根太は2×4に、大引きを2.73m方向とするなら根太は45×105を使うこととなります。

材の入手しやすさによってどちらにするかを決めると良いかも。

少し検索するとツーバイ材用の根太受け金物は簡単に見つかり、45×105用のものは見つからず…

根太受けとして外周の土台材に小角材打ち付けても良いですが。

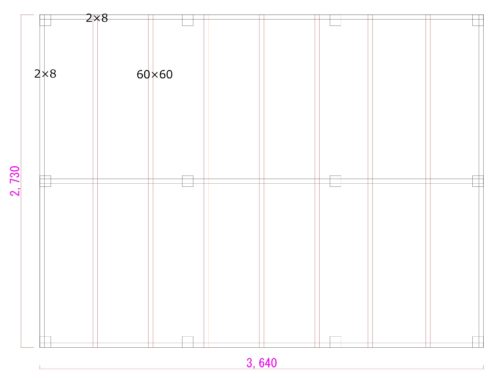

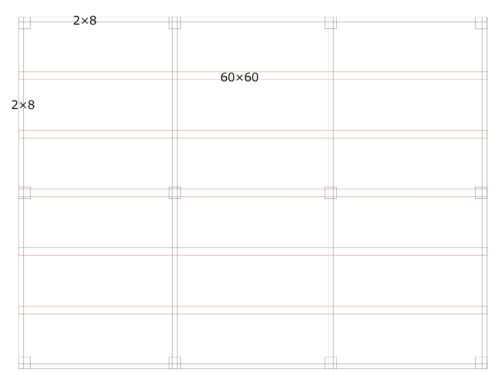

基礎石12(3×4)&根太工法

基礎石&床束:12セット

60×60 2.73m:7本

2×8 2.73m:2本

2×8 3.64m:3本

12mm厚合板:6畳分

基礎石&床束:12セット

60×60 3.64m:5本

2×8 2.73m:4本

2×8 3.64m:2本

12mm厚合板:6畳分

こちらは2×8と60角を使うパターン。

60角の3m材はホムセンでもよく売られているので、材の用意が楽かも。

売ってなかったら2×4で。

60角用の根太受け金物も見つからず。

やはり在来軸組工法での根太の接続では、根太受けとして小角材使うのが楽か?

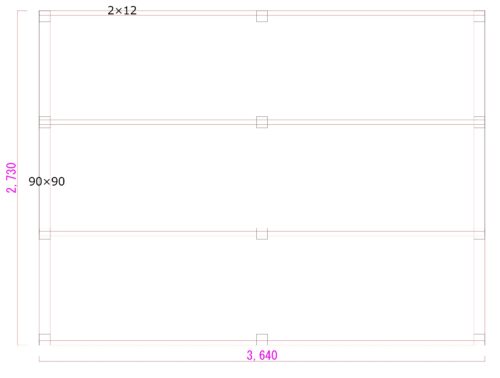

基礎12(3×4)&ネダレス工法

基礎石&床束:12セット

90×90 2.73m:2本

2×12 3.64m:4本

24mm厚合板:6畳分

ネダレス工法とする場合、910mm毎に下地である大引き材を付けていかないといけなければならないと思います。

根太材を910mm間隔で付けて24mm厚合板張ると、455間隔の45角材に合板張るよりも少し根太に荷重がかかりすぎるような…

また、流石に土台・大引き材の接合部を床束間など空中で行うのは危険ですから、2.73m側は910mm間隔の床束として90角を使うようにしています。

実際、上記のような基礎石少なめの床組み&材サイズにしたら何か不都合とか出てくるのでしょうか?

誰か試してみてください(他人任せ)

ディスカッション

コメント一覧

一般在来木造2階l建て。一階は8畳1室,6畳3室、6畳台所、ほか廊下部分は、床、畳を歩くと

ブカブカと沈みます。(二階8、6畳和室、10床室、廊下、浴場などは異常なしです。)

ところで、一階ブカブカは”束”を入れれば補強になるといわますが、私、素人が作業してみたいと思っております。以下、ご案内してくださいませんか。

①床下の入り方。

➁束の調達、数量算出、購入の仕方。

③束の妥当な寸法、大きさ、規格呼称。

④材料購入費用概算。

Great site you have here but I was wondering if you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article?

I’d really love to be a part of group where I can get opinions from other experienced individuals that share the same interest.

If you have any recommendations, please let me know. Many thanks!