小屋のDIY日誌 床束・束柱の製作、独立基礎でも基礎パッキンは必要?

作ろうとする小屋は沓石を使った「独立基礎」ですが、地面が傾いているので水平調整は「床束(束柱)」で行います。

この床束の上端に土台を置くので、「大引き工法」ってやつですね。

強度はありますが、床束の長さを正確にしなければなりません。

今回の記事は、材料の選定と床束の製作について。

土と石の作業から、ようやく木の作業へと移っていきます。

床束のカットは慎重にやりすぎて、結局修正作業に手間取ってます。

次の記事も一緒にご覧あれ。

前回までは体力的に大変だった基礎作業をやってました。

材料の選定

床束は木製にする

床束は、105mm角の杉(スギ)にしました。

自分が購入した羽子板付き沓石の場合、設置できる最大の大きさの角材が105mm角だったので。

90mm角のほうが綺麗に納まるし安いけど、

「やっぱり太い方が強度と耐久性あるよな…」

ということで、ワンサイズ大きい105mm角に。

また、普通のホームセンターで売られている最大サイズが105mm角だったし。

出来れば耐久性の良いヒノキの赤身材が欲しかったけど、105mm角のものが無かったし、どうせ防腐剤塗装するので。

また、当初は防腐剤が注入された105mm角のベイツガを、床束と土台の両方に使おうかと思っていました。

スギに表面だけ防腐剤を塗るよりも、注入されたもののほうが芯まで防腐剤が浸透していると思われましたからね。

しかし防腐剤が注入された材は色が緑で注入孔が開いていて見栄えがちょっと…

というわけで、見栄えを重視してスギ+防腐剤とすることに。

補足

高さ3.6mの大きめの小屋なら、床束も太い方が良いです。

しかし、小さめの小屋であまり重くならないなら、安い90mm角とかで十分です。また、見栄えを気にしない、中央部の床束なら、以下のような「鋼製束」を使ったほうが調整が楽だし腐りにくくて良いかも。

ただし、床束が転ばないようにする「根がらみ」が取り付けられなくなりますが。

独立基礎でも基礎パッキンは必要?

通常の布基礎、べた基礎では、土台木材と基礎の間の通風性を良くして腐りにくくする「基礎パッキン」を使います。

この基礎パッキン、元々通風性の良い独立基礎でも使うべきか?

私がセルフビルドを行うにあたってかなり参考にしているサイト「DIY 日曜大工で家をつくる」の中に『2×4で小屋の増築』というページがあるのですが、この方は余っていた基礎パッキンを沓石と床束の間に挟んでいます。

こうしたほうが、沓石の湿りが床束に移動しないから耐久性が高まりそうだ、ということです。

一応私も試しに2つだけ買っておいて、効果がありそうなら外周部の沓石全てに付けてみようと思っていました。

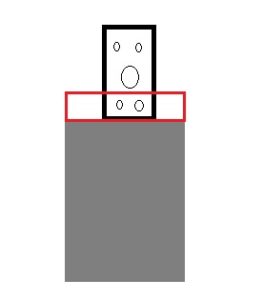

さて購入してから帰って付けてみると、基礎パッキンを挟むと羽子板の下の小さい穴2つが使えなくなりました。

また、コーチスクリューやボルトを使う大きな穴も床束の下端に近くなって、ちょっと強度が落ちそうな感じがありました。

絵にするとこんな感じです。

灰色が沓石、黒枠が羽子板、赤が基礎パッキンを表しています。

確かに基礎パッキンを使ってもコーチスクリューは使えるのですが、地震などの横ずれの時に床束が割れてしまう気がする。

ですので今回私は基礎パッキンを2つ買いましたが、これは湿気の多い北側に使ってみることにして、基本的に基礎パッキンは使わないことにしました。

費用も抑えられるし。

基礎パッキンありと無しの床束の劣化度合いは、またレビューしていこうかと思います。

追記

2年半経って床束の劣化を確認しましたが、パッキン有りと無しで差はほとんど見られません。

雨がかからない・木材を塗装しているならパッキンは必要ないと思う。ただし、雨がかかる場所(屋根なしウッドデッキなど)なら、木材の乾燥を促進するためパッキンを使ったほうが良いかも。

初めての木工作業と必要な道具

小屋はもちろん木造にしますが、これから本格的に木工作業へと移っていきます。

なので、今までの土木作業とは違った道具が必要になってきます。

木材のカットはやはり『ノコギリ』を使うのが基本ですが、マキタの14.4v充電式丸ノコも準備しました。

丸ノコがあるとカットスピードも速くて楽ですが、少々高価です。

選定には時間がかかりました。

既にマキタの14.4Vインパクトドライバーがあるから、丸ノコもマキタ製充電式14.4Vとすることに。

有線式のほうが安いし強力ですが、充電式のほうが色々な場所で使えて便利とか。

というか、消費電力大きすぎると今持っているインバーター(最大350Wまで)が耐えられないし!

床束の製作

2016年10月29日、沓石が設置できたので床束を作ります。

土と石の作業はもう終わりだぜー!

沓石で床束の位置を揃えましたが、床束本体で高さを揃えます。

床束の長さを間違えると土台が水平にならなくなり、小屋全体が傾いてしまいます。

住み心地や強度の出来に直結する、大事な工程です!

高さ・長さは、一番高い場所の最も短い床束を基準に

まずは最初に、地盤が最も高い場所の床束を、全ての床束の長さの基準とすることに。

ここの床束の高さに水盛りを合わせて、他の床束の必要長さを測っていくというわけです。

建築基準法施工令を見ると、『地盤から土台までの高さは45cm以上必要』

というわけで、「沓石高さ+基準床束の高さ=45cm」としました。

こうすると他の場所の床束高さが45cm未満になることはありません。

なぜ45cmなのかよく分かりませんが、そのくらいにすると腐りにくくなるという研究結果があるのでしょうか?

補足

後から見直したら、45cmというのは地盤から床の上面までの高さじゃないか!

もうちょい低くしても良かったのかもだけど、今はこの高さで満足してます。

初めての角材カット

メジャーで測ってみると、地盤から沓石天端までの長さが約21cmだったので、基準床束の長さを、45-21=24cmとします。

いざ、初めての角材切り!

このような木材加工には「ウマ」とか「ソーホース」とか呼ばれる作業台があると便利なのでしょうが、とりあえず今はコナラの丸太を作業台にしました。

どうしても必要になれば作ったり買ったりすればいいんじゃない?

まずはメジャーで欲しい長さのところを測ってボールペンで印を付け、さしがねで角材に線を引いていきます。

さしがねは長い方を直線のライン(ここでは角材の際)に当てて、短い方に沿ってラインを引くように使うらしいです。

短い方を基準に当てるよりも長い方を基準に当てた方が歪みが少ないですからね。

丸ノコのガイドを購入していないのでフリーハンドで早速やってみましたが、結構ずれますね、これ…。

私は右利きだからか、丸ノコが若干左に傾いていっちゃいます。

購入した丸ノコの切り込み深さが46mmなので、105mm角材は一回では切れません。

四方を丸ノコで切って、最後は鋸で切り離すこととします。

で結局、1mmくらいずれて段差が…

水盛りで他の床束の必要長さを1か所ずつ測る

紙やすりで角材をちょっと綺麗にして、沓石の上に置きます。

固定はまだしません。

固定しちゃうと防腐剤塗る時に面倒だし、雨降ったときに避難が出来ないから。

遣り方で使った水盛りを取り出してセッティング。

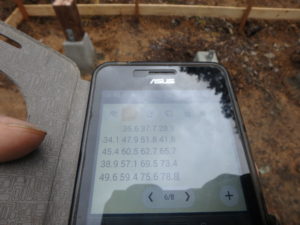

この基準床束の高さに合わせて水盛りの水面も合わせ、他の部分の沓石天端からの高さをメジャーでミリ単位で測っていきました。

測った長さはスマホのメモ帳に記録。

最長の床束は、南西端の78.8cmとなりました。

この測定結果を元にしてどんどん床束を作っていきます。

床束を20本製作

長くしすぎたものは削ればいいけど、短くしすぎたものはどうしようもありません。

そこでまずは床束の長さが長いものから切っていき、もし切りすぎたら短いものに流用して切り直そうとしました。(結局そんなことはなかったけど)

遊びは最初3mmだったけどぎりぎりのときがあったので、最終的に5mmにしました。

ずれた切削面を基準にしてメジャーで測るから、ずれが大きくなったんだろう。

補足

ここで遊びを作っていますが、そんなことよりまっすぐ正確に切る方法を編み出してからちょうどの長さで切るべきだった。

最終的にお煎餅が大量(´・ω・`)

購入した3m角材が短くなってきたら、測定結果を見ながらほぼちょうど使いきれるように組み合わせを考える。

20cmとか、微妙な長さのものが残ってしまうのは避けたかったのですね。

そんなの薪にしか使えぬ。

内側の目立たない床束には、土台用として購入した防腐剤注入4m米栂を切って設置。

土台は3mで充分な箇所が2つありましたので。

防腐性能があるから日当たりの悪い北側に設置するのもいいでしょうが、注入孔と色の見栄えが気に食わんということで内側に。

基礎パッキンを載せるところでは基礎パッキンの高さが2cmありますから、それを差し引いた長さとしました。

木には辺材と心材というものがあります。

辺材は年輪外側の一般的に色が薄いところで、心材は年輪中央の色が濃いところです。

心材は木の中でも古いところで、栄養の詰まった外側の辺材よりも腐りにくくて強固なリグニンなどの物質が詰まっています。

辺材よりも心材のほうが腐りにくいので、仮置きとして心材側(年輪中央)を外側に向け、上下は木の立っていた方向と一緒にしました。

こうすると下の方が心材割合が大きくなります。

床束は基本的に下から腐りますから、下のほうに心材が多くなるような設置のほうが良いのです、多分。

また、内側になるであろう方向にシャーペンで番号を書き、シート下に取り込んでバラバラになってもどこの床束か分かるようにしました。

①から⑳まで作りましたよ。

丸ノコは案外電気を食うようで、全部切りきるところで5Ahバッテリーを使い切りました。

でもその能力は凄く、全部の床束をこの日の内に切り終われました。

高さは大体そろいましたが、沓石と床束との接地面を平滑にし、天端の高さと水平を微調整しないといけません。

遊びは5mmとしましたが普通の紙やすりでは約5mmも削るのは大変そうなので、インパクトドライバーに六角軸やすりを取り付けようかと思います。

やすりがけする前よりもした後に防腐剤の塗布をしたほうが効果的だと思われたので、やすりがないと次の作業に移れません。

というわけでこの日の作業は終了。

降水確率10%くらいだったのに若干雨が降ってきたので、すぐにシート下に取り込みました。

防腐剤塗るまでは濡らしたくないので。

次回は、この日にカットした床束を修正することに。

ピッタリの長さにするべきだったのだ!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません