小屋のDIY日誌 けらば垂木と屋根下地合板、小屋っぽくなってきたぞ!

山の中に広さ6畳、高さ3.6m~2.7mの片流れ屋根、ツーバイフォー工法(枠組壁工法)の小屋を一人で作ろうとしています。

今回は、ちょっと特殊なツーバイフォー工法でのけらばの補強と、屋根下地合板を張っていきます。

屋根の強度に影響する部分は、これで完成となります。

前回は垂木の加工と壁パネルへの固定を行いました。

けらば垂木の取り付け

(追記)けらばとは?ツーバイフォー工法での補強方法

けらばとは、軒側の直角方向、棟木や母屋の断面が見える方向、雨樋が付かない方向、外から見ると斜めに見える方向の部分です。

軒の出同様、けらばも張り出し部分が長いほど風雨が入り込みにくくなり、建築物の耐久性も増加します。

在来軸組工法なら、けらばの張り出しは棟木、母屋、桁を張り出して、通常通り垂木を取り付けていけば簡単に行えます。

しかしツーバイフォー工法の場合、基本的に母屋や桁を張り出させないので同じ方法は採れません。

そこで「けらば垂木」という、梯子状のものをけらば側壁パネル上に乗せて、けらばを張り出すのが基本となっています。

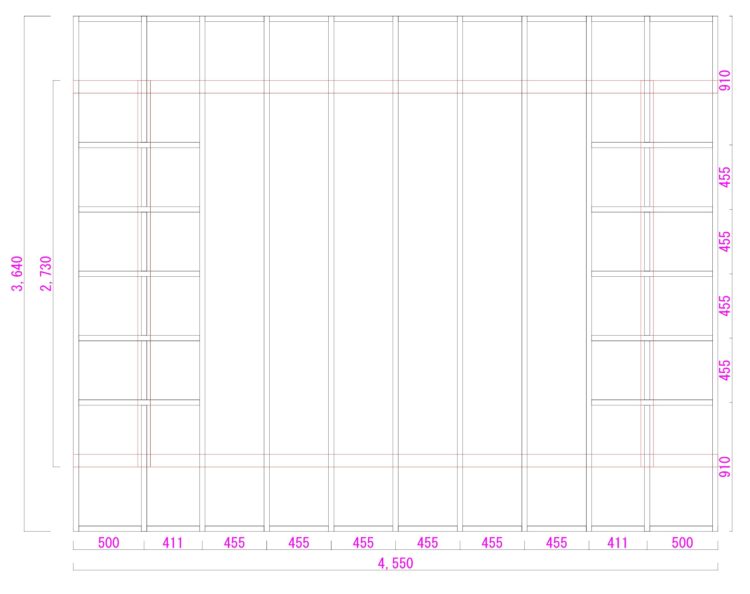

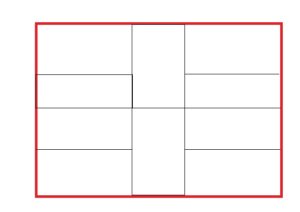

設計図を載せると、以下のような感じ。

赤線が壁パネルの上枠、黒線が垂木とけらば垂木です。

けらば側壁パネルの内側の軒方向に伸びる垂木から、同じサイズのけらば垂木を直角に伸ばし、その先端に端垂木や破風板を取り付けます。

けらば垂木どうしの間、壁上枠の上には「転び止め」という短いサイズのものを取り付けます。

転ばないようにすると共に、屋根・天井の密封性を上げます。

施工の様子

2016年12月2日、垂木の取り付け後に施工開始。

けらばの補強はよく分からなかったので、図書館で勉強してました。

なお、何かのセルフビルド本に書いてありましたが、「屋根作業の中では、けらばでの作業が最も危険」らしいです。

足の置き場や体勢を常に意識しながら、3点支持+滑り止めの靴を履き、安全帯も積極的に活用しました。

けらば垂木はビスで取り付けていきましたが、外側は風雨にさらされるのでステンレスビスを使用。

小屋の内側から慎重に、碌に見えない状態でインパクトドライバーを使用。

けらば垂木を455mmピッチで取り付けられたら、次はその間に転び止めを入れていきます。

転び止めでは小口打ちが出来ないところが出てくるので、ビスの斜め打ちで固定しました。

転び止めの長さは455-(19×2)=417mmくらいになる短いものなので、端材を使用。

根がらみに使った、防腐材の端材をこんなところで使うことになるとは…。

西面けらば完成!

施工前は危なっかしいけらば部分ですが、補強材を入れると大分頑強になりました。

昼ごはんを食べてからは東面けらばを作っていきました。

西面で要領が分かったので、順調に作業できました。

これで屋根の構造部である小屋組み完成!

ツーバイ材の施工もこれで終わり。

最後の買い出し前にはちゃんと必要長さを計算したのですが、結構2×4材が余ってしまいました。

端材を使用する計算にはなっていなかったからか!

(追記)面戸板は必要?

面戸板とは、垂木と垂木の間の隙間を防ぐために設置するものです。

これが無いと小屋内に風や虫が入ってきてしまいます。

しかしそれは、天井板や屋根断熱材を取り付けなければの話です。

将来的には天井断熱材も天井板も取り付ける、居住用の小屋です。

面戸板が無くても、虫や風は十分防げます。

また、面戸板と天井板の両方を取り付けてしまうと、天井板と屋根材の間の空気が滞留し、湿気が溜まって腐りやすくなる恐れがあります。

なので最新の住宅でも面戸板は付けず、その部分の通気性が保たれるように軒の出の裏側、軒天に通気口が付けられています。

面戸板は、天井板や断熱材を付けないなら付けるべきです。

屋根下地合板張り

使用材料

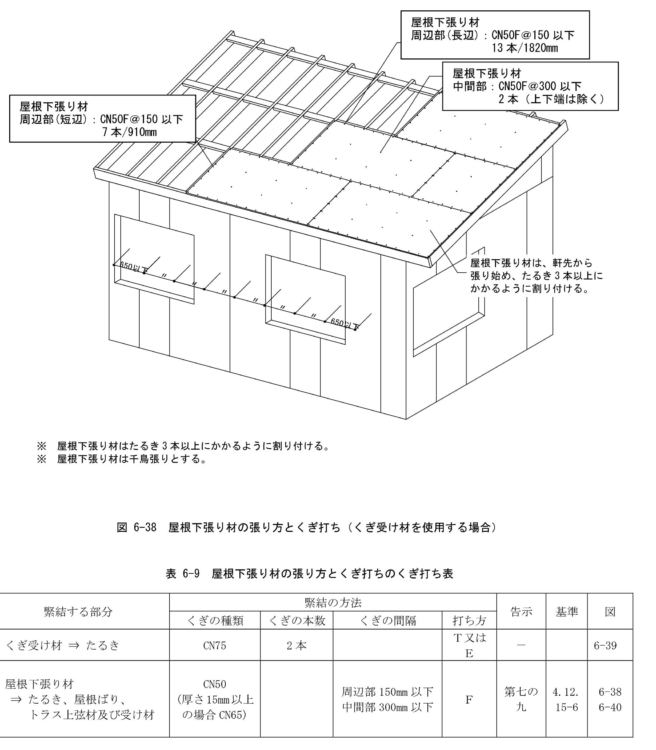

ツーバイフォー工法(枠組壁工法)では屋根や天井も「箱」を作る一つなので、パネルとしての強度が必要です。

マニュアルによれば、

とのことです。

在来軸組工法では厚さ9mm以上の構造用合板で良いですが、ツーバイフォー工法なら12mm以上の厚みが必要です。

というわけで、12mm厚構造用合板を使いました。

屋根面積は4,550×3,640mmなので、必要枚数は10枚。

修正しながらの施工

12月3日、早朝から作業です。

昨日から垂木の上に乗せていた屋根合板に乗ると、妙に滑りました。

よくよく合板の表面を見たら、霜が降りて凍っていた!

溶けるまでは安全帯を装備して作業。

とりあえず1枚仮設置して、他の合板の仮置きをしていきました。

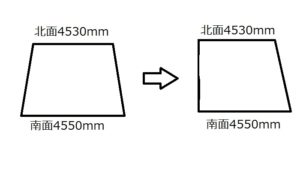

東北端は最大で4cmほどはみ出し、西北端は最大で2cmほど不足になりました。

おそらく設置した垂木の内、南側の位置は大丈夫で北側の位置が間違っていたのだと思います。

北側上枠の長さが少しおかしかったので位置の修正はしたはずなんですが…。

あっもしかして、

上の画像左側の台形のように勘違いしていたからであって、もしかしたら本当は右のような感じの台形だったのか?

うむむ、対向する正確な位置を決める方法ってどういうのがあるんだろう?

(例えば南面に水糸固定して、そこから最も短い距離になる北面枠上が対向している場所?)

端の垂木を移動させたいですが、すでに補強材を多く設置しているのでずらすことが大変難しい、というわけで端はそのままにしておきました。

とりあえずこのままでは、合板の端に垂木が位置しないので取り付けることが出来ません。

垂木の位置の微調整をする必要があります。

そこで、合板の並びを以下のようにしてみました。

(ペイントでぱぱっと書いたので寸法は超適当)

この画像のような並びにすれば、中央部の垂木2本を調整するだけで、合板の継ぎ目も上手く合います。

半枚分ずつずらす「千鳥張り」にした方が強度的に良いでしょう。

しかし千鳥張りはどうしても合板1,2枚を半分に切る必要があるし、切る時に切断面が歪んだら隙間が出来て、屋根だと雨漏りの危険もちょっと増えるような気がして…。

屋根は強度も大事ですが、まず何より雨漏りしないために隙間を無くすのが第一だと思う。

というわけで、千鳥張りは諦めました。

垂木の固定はスリムビスなので、上枠側のものを外して平行移動させて、位置が決まったら再度固定。

あれこれ悩んだ割には、簡単な調整で済みました。

合板の位置や垂木の位置が決まったので、一気にビス打ちして固定していきます。

手順は以下。

- 位置が分かりやすい垂木両端部にビスを打つ。

- 端のビスとビスを結ぶように、メジャーなどをガイドラインにする。

- 合板端部なら150mmピッチ、中央部は300mmピッチで、51mm長さのビスを打っていく。

地下足袋装備、3寸弱勾配の屋根なので、滑る危険も無く楽々作業できました。

位置の決まった合板にビス打ちするのは気兼ねが無いので楽しいですね。

この日は快晴だったので、冬にも関わらず直射日光が当たって暑いくらい。

内側からビスが飛び出たりしていないか確認。

野地合板張ると空間が閉ざされて、大分山小屋っぽくなってきましたね~(家とは言ってない)

これまでは小屋内側から上っていましたが、最後の1枚を張ると外側からしか昇降が出来なくなるので、梯子を外側に移動させました。

本当は合板の継ぎ目に受け材を付けて強度上げ&垂木の転び止めにしようと思っていましたが、全くやる気が出なかったので行いませんでした!

追記

マニュアルによれば、やはり合板継ぎ目にはくぎ受け材が必要です。

はみでた北東端は、切るか切らないか悩みました。

はみ出ても特に強度や防水性の支障にはならないよなー…

と思っていましたが、格好悪いし、アスファルトルーフィングを側面に固定したりするのが出来なさそうなので、結局丸ノコで切りました。

けらば部分は怖いので、へっぴり腰でちまちま削るように切っていきました。

合板継ぎ目にボンドを塗ってみる

効果があるかどうか分かりませんが、合板の継ぎ目にボンドを塗って、雨漏りの更なる防止を行ってみました。

シリコンコーキングも用意しましたが、ボンドだけでどうにかなりそうだということで未使用。

ボンドは水性なので、シリコンのほうが良いかも?

合板はピッタリ接しさせたので、ボンドはサーっと少量塗っていくだけで作業終了。

この日は快晴だったのでボンドの乾燥も早く、見る見るうちに白から透明に変わっていきました。

快晴なので休憩がてら、張った合板の上で寝転がる。

やはり目線が高くなる屋根の上は気持ちいいです。

zzz…

最後の合板1枚張って、今日の作業は終了。

良い天気でしたが、何だか今日は妙に疲れました。

高所作業しているから、気疲れしているんでしょうか。

屋根の端は危ないから。

遂に天井が塞がった小屋の中に入ってみると、自分の声が響きます。

ようやく山小屋らしくなってきましたね。

次回は鼻隠しと破風板と、屋根の防水下地材のアスファルトルーフィング張り。

ディスカッション

コメント一覧

はじめまして。屋根が出来ましたね。おめでとうございます。防水シートをアスファルトルーフィングの下に引きますか?ちょっと気になったので、コメントしてみました。まあ、コストはかかってしまいますけどね。

防水シートは使用せず合板の上に直接敷きます。

アスファルトルーフィングの下に防水シート敷く方法もあるのですか?初めて知りました。

すみません。間違っていました。透湿シートと混同してましたが、いずれにしろ屋根には使わないですね。

まちがえたコメントですみませんでした。