単純で強固な薪の積み方・斜面肩や法肩に積む時は?

薪の積み方

さてさて、薪の生産を行うに当たってはちゃんと薪の乾燥場所・薪棚が必要となってくると思います。

事業として行うなら、資材代が安い・積むのが楽・頻繁に出し入れ出来なくても良しというような特徴で薪を積んでいくのが良いかと思います。

薪の積み方にも色々ありますが、ネットで少し調べてみると以下のような積み方が最もバランス良さそうに思えました。

カントリーボックス信州の地域燦燦様(https://countrybox.exblog.jp/8192678/)

両側を安定的にしやすい『井桁積み』とし、内側を不安定になりやすいが積むのが楽な普通の『薪積み』とし、薪の山中央に荷重がかかるようにする。

これなら両側の抑えは必要ないし、少々の揺れでも崩れないでしょう。

更に薪の列を2列とし、それぞれがそれぞれに寄りかかるようなバランスで積んでいけば、薪が塊の外側に倒れてしまうことはかなり少なくなるんじゃないでしょうか。

1列のほうが乾きやすいでしょうが、山が崩れて雨ざらしになってしまうリスクや場所を取ることを考えれば、2列くらいがちょうど良いかも?

まあ薪の積み方に関しては、その場所の条件などによってベストも変わってくると思います。

「薪 積み方」で画像検索すると面白いものが見られるよ!

薪の屋根

風通しと日当たりが良ければ雨ざらしでもそこそこ乾くようですが、変色したりキノコが生えたりするようなので、見栄えも大事な販売用薪ではやはり雨を防ぐ屋根が必要となってくるでしょう。

薪ストーブユーザーさんの中では単管や波板で薪棚を作っておられる方が多いのですが、自分の場合は薪を積んでしまった後は乾燥するまで頻繁に出し入れすることは無いので、以下のような安い厚手のシートで覆うこととします。

ちなみに♯1000の薄手のシートだとすぐに破れて雨水が浸透してきてしまいますし、養生用プラダンは紫外線に弱く一夏でボロボロになってしまいますから、おススメしません。

厚手のシートと言えども紫外線に当たりすぎると少しずつボロボロになってくるでしょうが、費用対効果を考えると波板を新品で買ってくるよりかは良いんじゃないかと思います。

まあ、廃材使うのがベストかもしれませんが…

以上で積み方や屋根が決まりました。

今回悩んだのは、土台です。

斜面肩・法肩に薪を積みたいが…

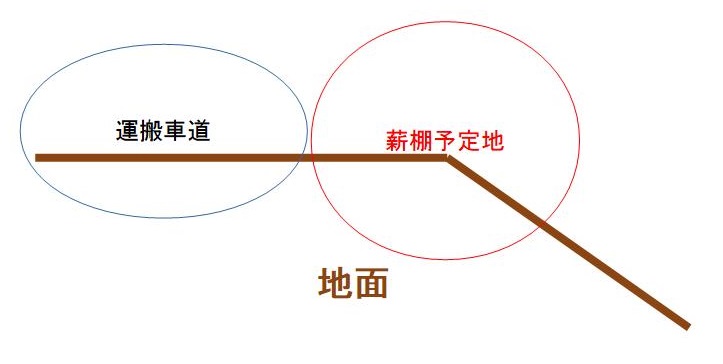

薪棚は色んなところに作っていこうかと思っていますが、ひとまずは小屋近くの斜面肩(平地と斜面の間)にずら~っと並べていきたいのですねえ。

平地側は運搬車道としたいのです。

斜面側を運搬車道にすると、通るときに滑落してしまう恐れがありますから…

しかしその肩部分は土ですから、薪を置いても枕木を置いても、土壌浸食によって崩れてしまう危険があります。

なので強固な土台が必要になってきます。

基本的には、単管を杭として打ち込んで土台と地面を固定していこうかと思います。

単管杭なら木杭より劣化しにくく、打ち込みやすく、他の単管との接続が簡単で、安いのが良いですね。

錆による強度低下はどの程度の速さで進行するかは、まあこれから検証していくこととします。

他の方が作られているような単管薪棚のように、薪と接する横材も単管で作ろうかと思いましたが、薪の重さに単管は耐えられるのか?

単管の強度計算と価格

単管DIYランド様(https://www.tankan-diy-land.com/7946)によると、中央集中荷重、1m単管の場合で、243kgが限界のようです。

4m単管だと61kgが限界です。

「1m単管・中央荷重で456kgが限界」という記述もネット上にありましたが、実際に4mスパンの単管の中央に片足を載せて荷重をかけていくと、すぐにたわんでいきました。

もしかしたら「1m単管・等分布荷重で456kgが限界」の間違いなのかもしれませんね。

総荷重が同じ場合、横材中央にかかる荷重は「中央荷重=2×等分布荷重」、まあつまるところ等分布荷重のほうが負荷が少ないのです。

さてでは薪の重さについてですが、積み方や含水率で色々変わってくると思いますが、ナラの層積(積んだ時の体積)1㎥で約500kgという計算しやすい例(薪ストーブ日記様)がありますから、ひとまずはこれで計算してみます。

33cmの薪を2列、高さ150cm程度、4mとすると層積は3.96㎥、1,980kgとなります。

横材の単管4本、スパン4m、等分布荷重だと耐荷重488kg。全然駄目ですね。

スパン2mだと層積1.98㎥で薪の重さ990kg、単管の耐荷重は976kg。ギリギリOKです。

中央の横材単管と杭などが足りてませんが上の写真のような土台を作る場合、私の近くのホムセンの中で最も安い材料を使い、単管キャップと打ち込み先端杭のセットが合わせて100円とし、中央の列はクランプを省略するとしたら、4m土台で2tの薪を積む場合は以下の金額となりそうです。

- 単管25m(@350円)=8,750円

- 直交クランプ14個(@150円)=2,100円

- キャップと杭6セット(@100円)=600円

合計11,450円(5,725円/t)

…高い!

横材に木材を使う場合

もう少し安い土台に出来ないかと思って、横材に木材を使う場合も考えたことがあります。

自分の近くのホムセンで売られている安い木材には、SPF2×4と1000円の90角3mスギがあります。

木材は樹種によってヤング率という強度を表す数値があります。

等級によって色々差がありますが、とりあえずSPFの曲げヤング率(kN/mm2)は9.0、スギは7.0として計算してみましょう。(参考:計算用ヤング係数一覧)

梁のたわみ計算のページなどで色々計算すると、SPF2×4では大体2.4m(8f@500円)スパンが限界かなあと思います。

スギ90角では3mスパンが限界かも。

土台価格を計算すると、8fSPFでは5100円(4,292円/t)、3mスギでは7,100円(4,781円/t)くらいでしょうか?

土台だけなら木材を使う方が安くなりそうです。

防腐剤塗る必要がありますが…

実験と決定

薪棚を作るべく試しに単管4mを購入してみました。

運搬車で公道から運んでみたりしましたが、運びにくいw

90角スギなら転ばないのでポンと置いてみます。

防腐剤をケチるために、上写真手前からそれぞれ廃油、使用後の錆取G、タフソート(1回塗り)、白木のままとして腐朽速度の比較もしてみようと思ったのです。

そして薪を少しだけ積んでみて、実際どのような薪棚になるか調べてみようとしたのです。

…う~ん、何だか微妙なんだよなあ。

90角スギは安いと言えど、薪棚で使いまくっていくべきだろうか?

水平の土台は安定するけど、地面から離れすぎている箇所が出てきて高く積めないところがある。

もっと単純で安いものに出来ないだろうか?

と考え直して、「そう言えばウッドバッグというものもあるよなあ~」と思い出して購入してみようかと思ったこともあったのです。

で、GWの出稼ぎ中、新しい積み方を思いつきました。

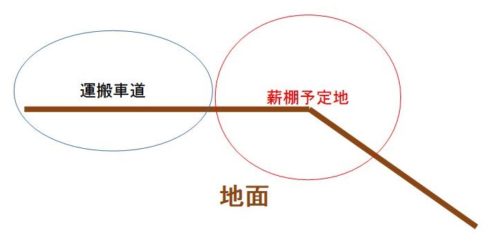

至極単純に、斜面肩の地盤に接するように単管を固定すれば良いだけなんじゃないか?

今回は直交クランプではなく、運搬車道の傾斜に合うように自在クランプを用いています。

そして下端には売り物にならないような自家用の薪(枯れ松)などを敷いていけば、地面の湿気で薪が腐ることは少ないんじゃないかな?

ちなみに横材単管の上端の高さは地盤高より若干高くし、斜面上側に薪が傾くようにしています。

なので枕木を置くと斜面下側に薪が傾いてしまって、落ちていってしまう恐れがあります。

横材単管をもう少し上にあげてしまうと、単管中央部が地面から離れてしまって、許容荷重を超えると折れてしまったりします。

単管中央部を地面に接しさせて、単管への荷重を地面に分散させるのが肝要です。

試しに薪をいくらか積んでみますが、かなり安定して積んでいけました。

この方法なら斜面肩の土留めにもなるし、薪の重さなんてほとんど気にせず積んでいけます。

この方法では列方向に対して傾斜が付いてしまいますが、積んでいる途中に何か長いものを挟み込むと『テールアルメ』(晴耕雨読様)という物理的効果で安定するようです。

なので列方向に対してはそこまで傾斜に注意する必要は無いのかな?

斜面肩・法肩に薪を積む場合、以上のような方法だと材料費や手間は少ないし、土台が高くならないから収納力も多くなります。

どシンプルなものですが、たどり着くのには結構時間かかりました…

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません