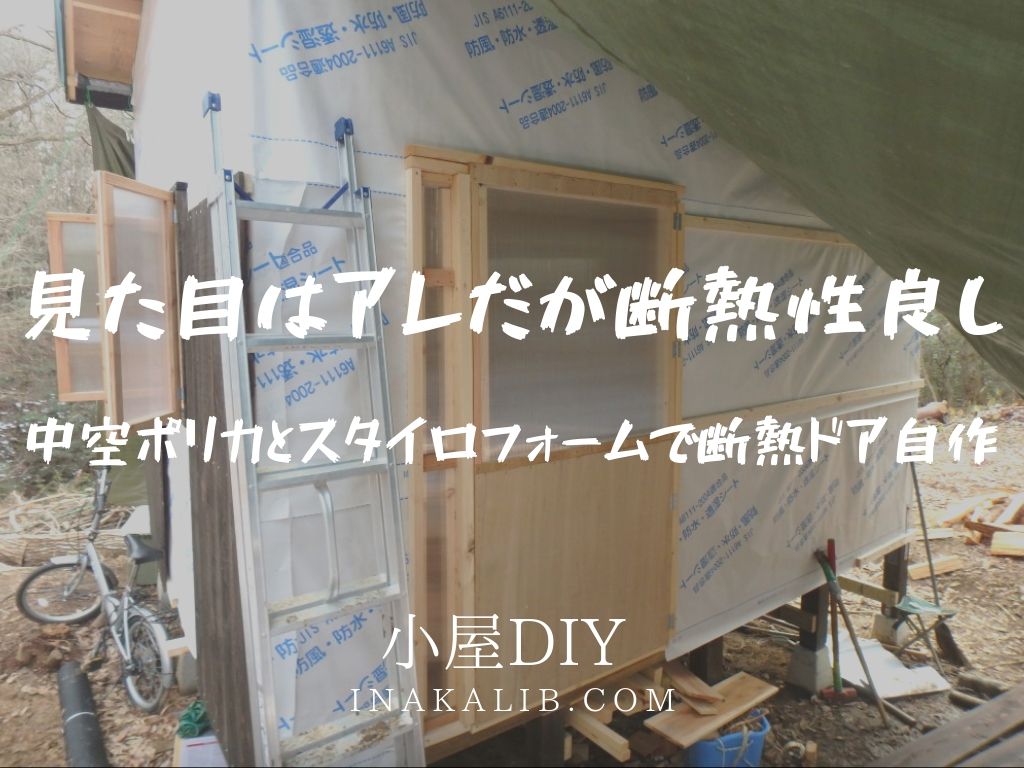

小屋のDIY日誌 中空ポリカとスタイロフォームで断熱玄関ドア自作

山の中に、居住用の広さ6畳の小屋を建てようとしています。

今回は、窓やドアなどの開口部を仕切る「建具編」の4つ目の記事、ラストです。

玄関に断熱性と採光性のあるドアを自作して、取り付けます。

また、ドア脇にはめ殺し窓を付けました。

前回は、ロフトのアクリル窓と内側窓枠についてでした。

(追記)ドアについて

材質

現代ではドアの材質にも様々なものがあります。

アルミ、スチール、ステンレスのような金属製のもの。

昔ながらの木製のもの。

木材or金属とガラスを併用したものなど。

現代住宅の玄関ドアでは、防犯性・防音性・防火性が高い金属製で、大手建具メーカーのものを取り付けるのが主流となっています。

ただし、室内ドアは何度も開け閉めするので、軽い木製のものが多く使用されているようです。

自分は、木製のドアにすることにしました。

木製なら安価に自作できるし、ドアのサイズなども自由にすることが出来るので。

構造

木製のドアには、2種類の構造があります。

厚板などの無垢材で作ったもの。

ベニヤ板などの面材料を両面に貼り付けた「フラッシュドア」。

無垢材で作ったものは重くなりがちですが、耐久性があって何十年も使用できるし重厚感や高級感があります。

対して、フラッシュドアは内部を中空にしやすいため軽くしやすいです。

ただし、合板やベニヤ板は劣化しやすく、無垢材のような高級感はあります。

安価に済ませられるのが最大の特徴ですね。

自分は、安価に自作が出来て、内部の中空に断熱材を入れやすい、フラッシュドアを選びました。

開き方

ドアの開き方も様々あります。

最も一般的な、「片開き」

両側に開く「観音開き」

横にずらす「引き戸」

扉の出が少ない「折れ戸」

などなど。

自分は最初、扉の出が少なくて開けやすい「吊り引き戸」にしてみようかと思っていました。

でも吊り引き戸は吊りレールが少し面倒で高価になるし、気密性が少なめというのが難点です。

結局、最も一般的な「片開き」を選びました。

玄関ドア施工の様子

基本構造

2017年1月14日、玄関ドアの施工開始です。

2016年12月20日に山小屋で暮らし始めましたが、今までずっと玄関が開きっぱなしだったので、寒かった…

玄関ドアのために開けておいた開口部のサイズは、幅1,200mm、高さ1,700mmほど。

フラッシュドアとするので、ベニヤ板を使います。

普通、ベニヤ板は1,820×910mmです。

ベニヤ板を綺麗に使うため、玄関ドアは幅910mm。

残りの幅300mmを「はめ殺し窓」として採光性を確保し、電気のケーブルを引き込めるようにもします。

玄関ドアは窓同様、外と中の境界であるため、断熱性が必要です。

そのため、ドア下半分をスタイロフォーム+ベニヤ板、上半分を中空ポリカ二重窓としました。

全面スタイロフォーム+ベニヤでも良いのですが、中空ポリカなら採光性も上がります。

下半分は足で蹴ってしまうことがあるので、ポリカやガラスを使うと少し危ないです。

材料の加工と組立

フラッシュドアでは、木材をはしご状に組んでから、ベニヤ板を貼っていきます。

現在、スタイロフォーム50mm厚が余っているので、これを綺麗に使うため角材の幅は50mmとしました。

ホームセンターには24×60mmの材があったので、丸ノコで縦挽きして24×50mmにしてから使用。

掃き出しドアにして掃除をしやすくしたいため、下端の戸当たりは小屋の土台が兼用するようにさせます。

というわけで、ドアの縦サイズは開口部縦サイズ+20mm。

上端・側面の戸当たりは、後で取り付けます。

ドアのサイズが決定して角材のカットが終わったら、インパクトドライバーとビスで組立。

下半分には「耐水ベニヤ板3mm厚」を使用。

まずは片側だけベニヤ板を取り付けます。

スタイロフォーム50mm厚を隙間に入れて、ベニヤ板で蓋をして、下半分完成です。

上半分は、中空ポリカ二重窓です。

中空ポリカはガラスと違って、ビスや釘を貫通させることが出来ます。

下地となる小角材を、ドアの骨格木材に最初に取付。

ポリカをカットして、小さくカットしたベニヤ板を表面に貼って、ビスで留めつけていきます。

中空ポリカの使い方に関しては、過去記事をご参照下さい。

ただ、このようにベニヤ板を小さくカットして貼る方法は、切り口などがいびつになったりして汚くなりがち…

ドア取付下地

開き戸の玄関ドアを180度開かせるには、外壁厚さも考慮した取付下地を考えねばなりません。

ドアの厚さは56mm、この小屋の外壁厚さは36mm。

ドア厚さの56mmちょうど、外側に出っ張るような場所で取り付ければ、180度開くし土台を戸当たりに出来そうです。

窓の時は窓取付下地として、30×40mmの角材としましたが、玄関ドアは重いので耐えられそうにりません。

そのため、室内側からツーバイシックス材(38×140mm)を取付け、外側に張り出す方法を採りました。

ドア下端・土台側面には、取付時のドア置き兼隙間風防止となる小角材を付けておきました。

ちょっとドアを置いてみます。

うむ、まあまあ良い感じかな。

蝶番でドア取付

窓と違って、蝶番は合計4つ取り付けました。

片開き玄関ドアは、両開き窓よりも遥かに重いので。

土台側面に取り付けたドア置きに置いてから、取り付けていきました。

何とか取り付けて、下げ振り(糸と重りで作る垂直確認道具)を使ってみると、ドアは垂直となりました。

戸当たり・気流止め

ドアを閉めた状態でピッタリ閉まるような位置に、ドア取付下地と同じサイズ・出っ張るツーバイシックス材を取り付け。

はめ殺し窓と玄関を分かつ境界となります。

こちらは直角アングルで上端と下端を固定。

次は、ドア外側の隅や上側に、気流止めとなる材を適当に付けていきました。

この辺りは特に考えていませんでしたから、その場しのぎのような端材ばかり取り付けました。

内側にも野地板のような小さな材を貼って、閉じた時に隙間風が吹かないようにします。

で、その結果、見事なバラック小屋になりました。

いや外見はアレですが、気密性と断熱性はいい感じのはず…

…窓はいい感じになったのになあ!

ドアの金具

ドアは内側からも外側からも、開けやすくて閉めやすいように「取っ手」を、開かないようにする「留め金」が必要です。

外側には南京錠を取り付けられる「掛け金」を使いました。

内側は簡単な「あおり止め」

防犯性は、あまり無いかな…

はめ殺し窓を作る

ドアと壁の微妙な隙間は、開け閉めが出来ないけど採光性のある「はめ殺し窓」としました。

やろうと思えば、郵便受けにも出来るよ!

幅200~300mm程度と狭いので、中空ポリカの端材を使用。

小角材を中に設置して下地とし、12mm厚野地板で中空ポリカを挟んでビスで固定。

小さな材で継ぎはぎっぽさあり。。

固定できた中空ポリカに、ドリルで穴を開けます。

外に置いているソーラーパネルから、ケーブルを小屋内に引き込んで完成!

配線はまだ完璧とはなってませんが、まあ基本はこんな感じで良いでしょう。

玄関脇のはめ殺し窓は採光性だけでなく、郵便受け・電線通し・来訪者の確認など色々と機能を持たせられます。

小屋にも家にも、あったほうが良いかも?

これにて、窓やドアの建具編は終了!

通気性と断熱性が上がって、居住性も一気に上がりました。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません