『太陽光発電DIY』チャージコントローラー発火!ソーラーパネルのダイオード交換

電線も何も通ってない山中で、自家発電を行ってオフグリッド生活を営もうと頑張っています。

今回の記事では、自分の不注意からチャージコントローラーを発火させてしまったことを書いていきます!

ソーラーパネルもぶっ壊してしまいましたが、何とかDIYで修理出来ました!

前回の記事では、12V100Wの独立型太陽光発電の配線を行いました。

チャージコントローラーが壊れていた?

基本的な太陽光発電システムは2016年9月13日に一応完成しました。

しかし、ずっとソーラーパネルで充電を続けているし電気もほとんど使っていないのに、バッテリーの電圧低下が止まりません。

パネルとバッテリーの電圧は、デジタルテスターで毎日計測していました。

システム構築して約1週間後、チャージコントローラーからソーラーパネルを外して、チャージコントローラーのバッテリー配線端子の電圧を測ると何と「6V」!

しかし、チャージコントローラーからバッテリーを外して、バッテリーのみの電圧を測ると「12.6V」くらい。

再度繋げなおしても、同じ結果。

「チャージコントローラーが壊れたのか?」

と思って、とりあえずAmazonで20Aまで使用できる12V/24Vの中国製の安いチャージコントローラーを注文しました。

バッテリーとチャージコントローラーを直接繋いでみると…

また、ちゃんとパネルから電流が流れているのか確認するため、試しにパネルとバッテリーを直接繋いで電圧がどうなるか見てみようとしました。

(通常は)電気を一方向に流す「ダイオード」は、その時繋げませんでした。

「昼間に繋げるだけだから、夜間のバッテリーからパネルへの逆流は考えなくて良いだろう」

ということで、ヒューズも無しに繋げてしまいました。

そして繋げて数秒、パネルの方から『ポンポン!』という音!

すぐに接続を外し、バッテリーとパネルの電線はチャージコントローラーにつなぎ直しておきました。

一応色んな保護回路があるので…

パネルを見に行くと少しプラスチックのようなものが焼けたような異臭がしました。

明らかなトラブルです。パネル内の部品に過電流が流れてしまったのでしょう。

「う~ん、プラスとマイナスを間違えたのか?」

パネルのプラス端子を、バッテリーのプラス端子に繋げたと思ったのですが…

とりあえずパネルの点検を行うため、延長ケーブルを外しました。

その時雨が降っていたのでMC4コネクタの保護のために、コネクタ同士を繋げておきました。

つまり、ソーラーパネル端子をショートさせてしまっていました。

「パネルを外したら、チャージコントローラーの保護回路が働いてパネル端子の電気も流れなくなっているだろう」

と考えていたのです。

パネルを物置テント内で点検するため、持ち帰ろうとします。

そしてテントに向かっているときに見たのは、チャージコントローラーが発火している!

チャージコントローラー発火!

原因はバッテリーからチャージコントローラーへの過電流だ!と、瞬時に判断。

それ以外に電気の供給源が無かったし。

急いでバッテリー端子から電線を外し、チャージコントローラーをテント外に出しました。

バッテリーの接続をすぐに外したからか、水や布で押さえなくてもすぐに火は治まりました。

でも、テントに燃え移っていたら…と思ったらゾッとしましたよ(・_・;)

チャージコントローラーはテント内に置いていましたが、電線を曲げて中空に浮くように設置していたので、テントに燃え移ることはありませんでした。

しかしテント内に塩ビ製のものが燃えたような異臭が溜まり、異常が発生したということが嗅覚でも感じたので、強い違和感と恐怖のようなものを感じました。

「パネルもチャージコントローラーも、もしかしたらバッテリーも全て壊れてしまったのか?

今までかけた金と時間は、全て無駄になったのか?」

と思って、まさに意気消沈。

この山暮らしにもうんざりしてしまったくらいです。

太陽光発電に関してはかなり前から調べていましたからね…。

それなりに意気込んでいたのですよ…。

はぁ、もう太陽光発電は諦めてポールを立ててもらって商用電源使うか…と本気で考えました。

バッテリーの点検

しかしまだ諦めず、ひとまずは点検して復旧できるかどうかを探りました。

チャージコントローラーはもう駄目だろうけど、バッテリーとパネルはまだどうにか出来るんじゃないか?

とりあえずバッテリーの電圧を測ってみると、12.2vという低電圧でした。

しかし発熱は無いし、インジケーターもただ要充電を意味する赤のままです。(白だと要交換)

バッテリーはまあ、再起可能なのか?

ソーラーパネルの点検と修理

ダイオードが破裂していた

次はソーラーパネルの点検です。

「あの、『ポンポン!』という音は何だったんだろう?」

と思って、駄目元でパネル裏のボックスをマイナスドライバーで開けてみました。

すると、単純な回路と破裂した電子部品がありました。

方向を表す模様と型番が書いてあったので、その電子部品の破片が「ダイオード」であることは分かりました。

ダイオードとは、基本的に電流を一方向に流す電子部品です。

流せる電流や逆方向電圧に耐える能力などはダイオード毎に異なっているため、数多くの種類のものがあります。

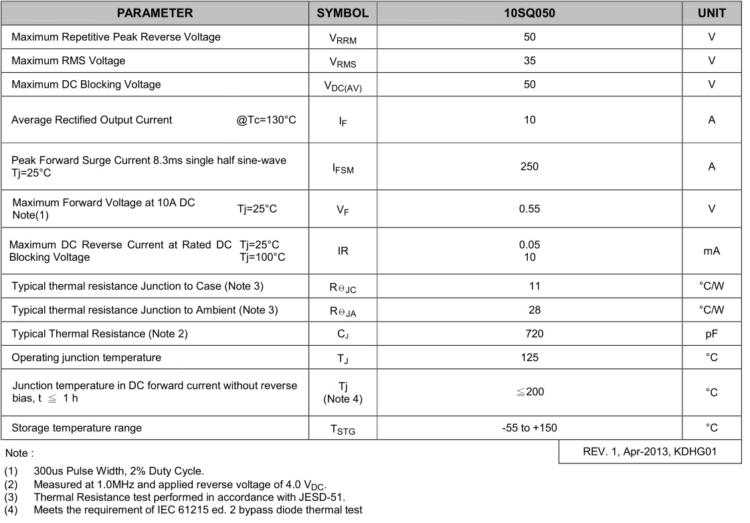

12V100Wソーラーパネルに使われていたダイオード

小さなダイオードに書いてある型式をよくよく見てみると「10SQ050」というものした。

ネットで調べてみると英語のページばかり…

諦めずに調べていくとスペック表をダウンロード出来、その能力を知ることができました。

日本語で特徴を簡単に書くと、以下のようになります。

- 順方向電圧降下が少ない「ショットキーバリアダイオード」

- 順方向に流せる電流は、10A

- 逆方向電圧は50Vまで(50V以上だと逆方向に流れる)

- 電圧降下は0.55V(10A時)

ソーラーパネルはおそらく中国製。

「使われているダイオードも、海外にしか流通していないものだろうか…」

と不安に思いながら、電子部品の品ぞろえと安さに定評のある秋月電子通商で同じようなものが無いか調べてみました。

すると、「SBM1045VSS」というものが、かなり似通ったスペックであることが判明!

こちらはVF=0.44(I=10A)、最大逆方向電圧45V、最大電流は10Aとなっています。

「でも、セル自体が大きく壊れていたらもう駄目だよな(´д`)」

と思いながらも、パネルの開放電圧を午後4時くらいに外で測ってみたところ、開放電圧は16vありました。

「これはいけるんじゃね?(o゚▽゚)o」

と思って、秋月電子でダイオード10個(@40円)とハンダを注文。

破裂したダイオードを繋げるだけでパネルが絶対完治するという確信はもちろんありません。

でもまあ失敗しても、1,000円くらいの損なだけだしね。

15,000円くらいで買ったものを治すには、試してみる価値はある。

追記

後年、Amazonとかでもダイオードは販売されるようになってました。

ソーラーパネルのダイオードを交換する

秋月電子からダイオードが届いたので、試しにつけてみることにしました。

まずは破裂したダイオードと端子を取り除きます。

最初は、「端子ははんだ付けされているだろうな。端子同士をリングスリーブで繋げるか?」

と思ってたのですが、差込型コネクタのように抜き差し自由であることが判明。

古いダイオードの端子を抜いて、新しいダイオードを差したら完成です。

かなり簡単だった…

パネル内の電流方向は?

「ダイオードの線があるほうを、マイナス側に」

という基本だけが頭に入っていたので、パネル外の+-線を見て、パネル内のダイオードを配線。

電圧を測ってテストしてみました。

パネルのセルは3列あるようで、それらの列が2つのダイオードで繋がっているような感じです。

電圧を各列の組み合わせで測ってみると、1列目と3列目では正常な開放電圧(14Vなど)。

1列目と2列目・2列目と3列目で測ると、電圧がゼロ…

試しにダイオードを取り除いて測っても、同じ結果。

電流計が無いので電流量を測ることは出来ません。

一体パネルはどういう状況なんだ!?

どれかの列が壊れていたりするのか?

とまあ頭の中に「???」が渦巻いていました。

しかしよくよく考えたら、

「プラス線からパネル内で発電された電流がパネル外に流れるんだから、パネル内の電気はマイナス線からプラス線に流れるだろう。

だから、ダイオードのマイナス側を、パネル外のプラス端子側に繋げるべきなのでは?」

ということに考えが至り、早速ダイオードの向きを逆にしました。

すると1列目と2列目、2列目と3列目の電圧は、1列目と3列目で測ったときの電圧の半分になっており、2列目にも電気が流れていることが分かりました。

「この繋ぎ方が正解か?」

と希望を持ちましたが、新しいチャージコントローラーが届くまで確認作業は保留。

そしてチャージコントローラーが届いて、パネルとバッテリーを接続してみたところ…

発電も蓄電も正常、電気の使用も普通に出来ました!

ソーラーパネルの修理は、成功しました!

DIYで配線する時に気を付けるべきこと

「地給知足がおもしろい!」様の廃材&廃品を使って作る独立型太陽光発電でもあるように、パネルとバッテリーはプラス端子同士で繋げば大丈夫だろうし、実験用の発電5Wパネルをそう繋げると電圧降下が止まってわずかながら充電できました。

何で100Wパネルとバッテリーを繋げたときはダイオード壊れたんだろう…

訳わかんない!

とりあえず素人が電気の工作を行う場合、接続を間違えたりショートさせた場合に備えて、ヒューズやブレーカーを付けましょう、ということで。

チャージコントローラーの発火の原因は何だったのか?

保護回路があると言っても、ショートには耐えられないのか?

そもそも、最初にちゃんと充電出来てなかったのは何が原因だったのか?

疑問はまだまだ残っていますが、あまりチャージコントローラーに頼り過ぎないということも大事ですね。

次回は、新しいチャージコントローラーと、ソーラーパネルを追加したことについて。

ディスカッション

コメント一覧

自分はド素人なので間違ってるかもしれませんが、

もしかして曇り(小雨?)だったからソーラーパネルの電圧<バッテリーの電圧になって、

高いところ→低いところに水が流れるようにバッテリー(高いところ)→ソーラーパネル(低いところ)に電気が流れてしまったのではないでしょうか?

普段はチャージコントローラーが逆流を防止してるのでは無いかと思います。

間違ってたらすみません

確かにその時の天気はあまり良くなく、伐採も済んでなかったので発電電圧は少なかったかと思います。

直結はやめておいたほうが良さそうですね。